Бумажная книга против цифровой эпохи

Этот обзор начнём с Гимна Бумажной Книге. Неверно, что электронные носители информации уже заместили Бумажную Книгу, будто бы безболезненно и будто бы в полном объёме. Совсем наоборот, в некоторых случаях преимущество бумажного носителя до того убедительно, что электронная форма в сравнении с ним обнаруживает свою ничтожную сущность.

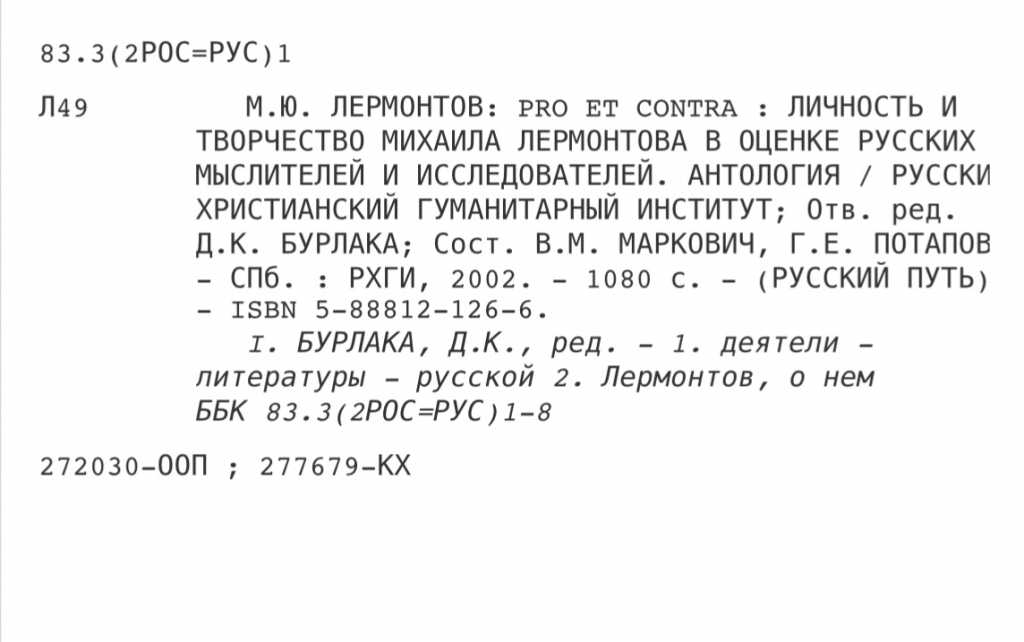

Подобно девице на выданье, бумажная книга во всей её красе может ждать тебя на книжной выставке, умело организованной работниками библиотеки к той или иной юбилейной дате. Встретив подобное доселе незнакомое издание где-нибудь на просторах Сети, скорее всего, проскочишь мимо, да поморщишься. К примеру, громадного объёма издание «М. Ю. Лермонтов: pro et contra» (СПб.: РХГИ, 2002. – 1080 с., тираж 2 000 экз.) закономерно представляется на сетевом удалении заповедником для узких специалистов, тщеславно собравших воедино свои толкования общих мест (ведь топорно преподанный нам когда-то Лермонтов – очевидное «общее место»). В электронном виде за такую книгу ни за что не возьмёшься по доброй воле.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Белеет парус одинокий.

Как говорится, плавали/тонули/знаем.

Однако, увидав означенный том, что называется, живьём – на тематическом стенде, посвящённом 210-летнему юбилею Лермонтова – порывисто к нему тянешься. Скорее, с целью, бегло пролистав, обнаружить именно аргументы contra, стирающие в пыль горделивого гения, заставлявшего нас скучать в школьные годы чудесные. Батюшки, а рядом-то, на соседней полке, продолжение: том 2, изданный аккурат к 200-летию классика (СПб.: РХГА, 2014, 998 с., тираж уже всего лишь 300 экз.), с предуведомлением:

«Второй юбилейный том антологии “М. Ю. Лермонтов: pro et contra” представляет панораму современного лермонтоведения и содержит ряд ключевых статей отечественных и зарубежных исследований. Часть статей публикуется на русском языке впервые. Разделы антологии отражают основные предметные области изучения лермонтовского творчества».

«Второй юбилейный том антологии “М. Ю. Лермонтов: pro et contra” представляет панораму современного лермонтоведения и содержит ряд ключевых статей отечественных и зарубежных исследований. Часть статей публикуется на русском языке впервые. Разделы антологии отражают основные предметные области изучения лермонтовского творчества».

…В результате, не отходя от стенда, попадаешь к Лермонтову в плен…

Мы-то думали, что Лермонтов давным-давно убит: сначала на дуэли, потом на школьных занятиях по русской литературе, наконец, на страницах типовых бессмысленных диссертаций. А Лермонтов, оказывается, живее всех живых.

Итак, традиционная библиотечная выставка буквально вынуждает взять внушительные тома в руки, а уже само содержание книг – на редкость разнообразное, на удивление интригующее – не даёт оторваться, не позволяет захлопнуть издание прежде, чем насытишься прихотливыми, но доказательными интеллектуальными построениями и проницательными толкованиями. Часами перемещаешься потом в пределах первого тома – из раздела в раздел, из статьи в статью. Возвращаешься, сопоставляешь интерпретации. Возникает желание поверить классиков литературоведения и философии текстами новаторов-современников, и вот уже путешествуешь по лабиринтам мысли в томе номер два. Оставляешь закладки, тонешь в море осмысленной и на редкость квалифицированной информации…

Серия «Pro et contra»: интеллектуальная традиция

Не так давно мы подробно рассказывали о продолжающей существование классической книжной серии ещё советского происхождения – «Литературном наследстве». Серия «Pro et contra», основанная в 1993-м, той славной уникальной серии под стать. В 1993-м в рамках проекта «Русский Путь» появился первенец: «Николай Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке русских мыслителей и исследователей». Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей отечественной истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, ёмких по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей русской культуры со стороны других видных её деятелей – сторонников и продолжателей, либо критиков и оппонентов. В результате перед глазами читателя предстали своего рода «малые энциклопедии» о П. Флоренском, К. Леонтьеве, В. Розанове, Вл. Соловьёве, П. Чаадаеве, Н. Гумилёве, М. Горьком, В. Набокове, А. Пушкине, А. Чехове, Н. Гоголе, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Твардовском, Н. Заболоцком и др.

Со временем расширили тематический диапазон, тогда появились эпохальные антологии о российских императорах Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I, Александре II, Александре III, Николае II, о таких значительных учёных как М. Ломоносов, В. Вернадский, И. Павлов и о таких гениальных музыкантах, как П. Чайковский, Дмитрий Шостакович. Вполне осознав, что национальные культуры формируются в более широком контексте, испытывают воздействие со стороны творцов иных культурных миров, редакция инициировала выпуск новой ветви – «Западные мыслители в русской культуре». Открывали её увлекательно составленные сборники «Ницше: pro et contra» и «Шеллинг: pro et contra», а затем последовали головокружительные антологии о Платоне, бл. Августине, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Канте, Б. Спинозе, Мигеле де Сервантесе, Данте Алигьери, Бертране Расселе, Людвиге Витгенштейне…

Первый том антологии: путь к признанию

Вернёмся, однако, к Михаилу Лермонтову. Монтажный принцип позволяет, сталкивая реплики сторонников и противников, современников поэта и учёных сегодняшнего дня, – предъявить не скучную статику поздних времён с её «объективной» иерархией и железно закреплёнными статусами, а первоначальную динамику с непосредственными оценками, живыми страстями, иерархической неопределённостью. Так, легендарный критик и поэт Степан Шевырёв, не последний человек в литературе того времени и, между прочим, автор вновь актуального сегодня термина «загнивающий Запад», признавая талант Лермонтова-стихотворца, тем не менее, не церемонясь, ставил ему в соответствие поэтический гений синхронно гремевшего Владимира Бенедиктова. Неистовый Виссарион Белинский негодовал, однако же, только в частном письме, втихомолочку:

«Хорош Шевырёв: Лермонтов у него подражает Бенедиктову!»

«Хорош Шевырёв: Лермонтов у него подражает Бенедиктову!»

Белинского в свою очередь ставил на место по-настоящему великий Пётр Андреевич Вяземский, сам поэт и один из ближайших друзей Александра Пушкина:

«Слова Белинского о ”громадном таланте Лермонтова” есть “громадная нелепость”… Разумеется, в таланте его отзывались воспоминания, впечатления чужие…»

«Слова Белинского о ”громадном таланте Лермонтова” есть “громадная нелепость”… Разумеется, в таланте его отзывались воспоминания, впечатления чужие…»

Прежде-то казалось, что Михаил Лермонтов явился на свет Божий сразу же в качестве бронзового памятника, но нет, путь к признанию был тернист, а за пресловутую «гениальность» поэта, прозаика и драматурга приходилось бороться многим и многим его сторонникам. Михаил Юрьевич, наконец-то, предстаёт на страницах уникального двухтомника человеком живым, проблемным, учившимся на ошибках, изживавшим комплексы, преодолевавшим влияния!

В первом томе пять разделов:

«Из первых откликов»,

«Между похоронами и юбилеем»,

«На рубеже нового столетия»,

«Лермонтов и лермонтоведы»,

«Лермонтов в эмиграции».

Выделяются здесь помимо Шевырёва с Белинским Василий Розанов с текстом «Вечно печальная дуэль», Дмитрий Мережковский с наделавшей шума работой «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», Иннокентий Анненский с «Юмором Лермонтова», Владислав Ходасевич с «Фрагментами о Лермонтове», Юлий Айхенвальд с текстом «Памяти Лермонтова» и Александр Блок с текстом «Педант о поэте». А наш главный лермонтовед Виктор Андроникович Мануйлов представлен полемическими заметками «Можно ли назвать Печорина сознательным поборником зла?»

Далее следуют Борис Эйхенбаум, Ираклий Андроников, Лидия Гинзбург, Эмма Герштейн, Вадим Вацуро, Ирина Роднянская, Юрий Лотман, Пётр Бицилли, Георгий Адамович, Вячеслав Иванов, Владимир Набоков, Ефим Эткинд… У каждого из рассуждающих о Лермонтове – своя методология, своя оптика, свой камертон, свой подход.

Второй том антологии: новые грани Лермонтова

Во втором томе собраны в основном филологи-корифеи более молодой генерации. Среди материалов второго тома – «Метафизика Лермонтова», «Открыватель верхнего ряда русской прозы», «От равнодушия к равновесию», «Чужое “я” в лермонтовском творчестве», «”Не верь себе” – а кому же верить?», «Печорин: временное и вечное», «Мотивы “Гамлета” в “Герое нашего времени” Лермонтова», «О новаторстве лермонтовского психологизма», «Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина», «Печорин соблазнённый», «Печорин как обольститель», «Печорин как женщина и лошадь в романе-эксперименте Лермонтова», «Печорин как “странный” человек: “вампирический” элемент в романе “Герой нашего времени”», «Тайны Печорина», «Фрактальная логика Григория Александровича Печорина», «О глубинной структуре Печорина», «Семиотика “Тамани”», «О смысле “Фаталиста”», «Драматизация безумного “я”: пьеса М. Ю. Лермонтова “Маскарад” (с учётом пьесы “Странный человек”)» и др.

Читать, не перечитать.

Каталожная карточка книги

т

т