Онлайн-журнал о книгах и библиотечном деле, культуре и науке

Все имена в одном строю

Литература, Рецензии

В годы Великой Отечественной войны поэзия была важной частью жизни фронта и тыла. Сегодня, в дни специальной военной операции, она всё так же поддерживает бойцов и их родных, дарит надежду и веру в лучшее.

Система жизнеобеспечения советского народа в годы Великой Отечественной войны

Библиотечное дело, История

Великая Отечественная война сильно повлияла на все сферы жизни советского общества: от сельского хозяйства, животноводства и фармацевтики до починки обуви и выделки овчины на шубы. В помощь гражданам в те годы вышло множество тематических книг, брошюр и пособий.

Большая семья

Рецензии

Мы привыкли считать, что у «современного человека» был лишь один «кузен» – неандерталец. Однако в последние пару десятилетий учёные обнаружили целый ряд доказательств ошибочности этой теории. О последних открытиях в палеоантропологии подробно рассказывает в своей новой книге новозеландский археолог Том Хайэм.

Тени исчезают в полдень

Литература, Рецензии

Краткий рассказ о том, как устроена любая сильная национальная Культура, с привлечением парного архетипа «Персона/Тень». Совсем обойтись без Тени с её неизменной волей к снижению и карнавальному осмеянию, наверное, не получится. Однако же, подменять Тенью Персону - это всё равно, что подменять благообразное Лицо <небритым> Затылком. Поводом послужили 120-летний юбилей Веры Пановой и просмотр на очередном заседании киноклуба «ПростоКино» удивительного фильма по её сценарию «Високосный год».

Головоломки с тульским секретом

Искусство, Краеведение, Рецензии

Рассматривается феномен "региональной литературы" в диапазоне от несправедливо забытых тульских прозаиков Г. Хрущова-Сокольникова и Н. Москвина-Воробьёва до лидера сегодняшней русской поэзии туляка Алексея Дьячкова. А впрочем, гений мировой новеллистики Фланнери О'Коннор тоже ведь была типичной провинциалкой!

Все афоризмы Фаины Раневской

Литература, Рецензии

Её острый ум и едкие афоризмы стали народным достоянием. Но за маской знаменитого юмора скрывалась глубокая трагедия. Приоткрываем завесу над парадоксом Раневской – яркой звездой, чей смех звучал сквозь слёзы, а мудрые фразы до сих пор вдохновляют миллионы.

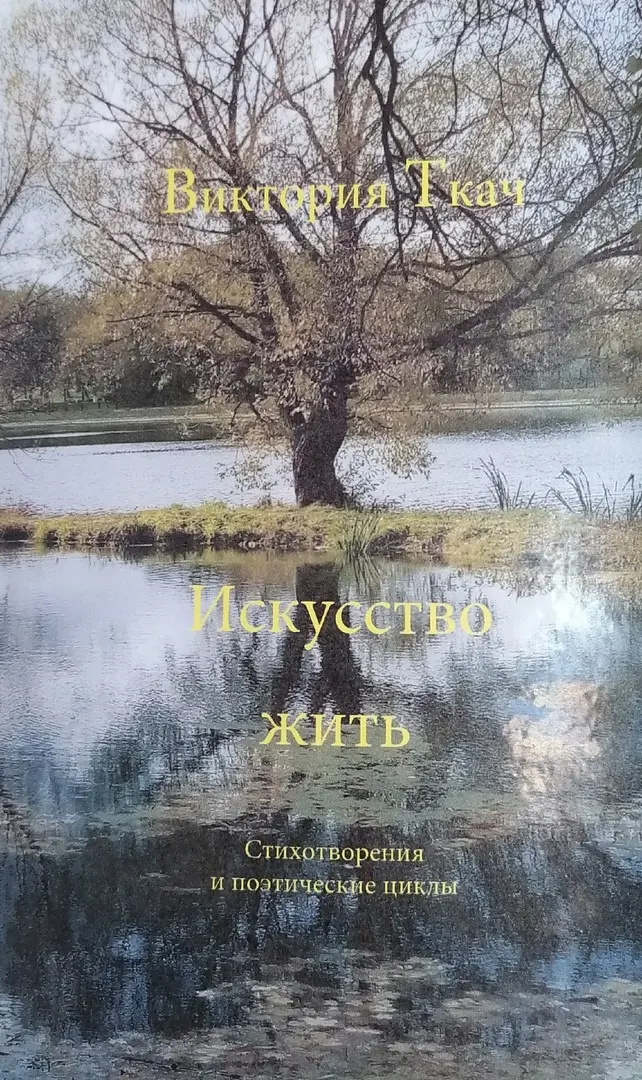

Только дожди и птицы

Литература, Рецензии

У каждого Поэта своя Вселенная! Мы распознаем Вселенные Поэтов по главным образам, характерным для Автора, по внутренним законам его художественного мира. Искать в текстах Виктории Ткач эти образы и законы – что может быть интереснее?

Как называются женщины

Литература, Рецензии

Как язык становится зеркалом гендерных стереотипов и, словно хамелеон, меняет окраску женских ролей через века – от дворцовых переворотов до советских фабрик? Раскрываем парадоксы русской лексики с лингвистом Ириной Фуфаевой.

Тульская шкатулка дивностей и давностей

Литература, Рецензии

Краевед Вячеслав Горчаков, словно археолог языка, раскапывает этимологию названий, легенды и артефакты региона, превращая «Шкатулку дивностей» в путеводитель по параллельной истории Тулы. От фоносемантики слова «тула» до кружков «Рабочая смекалка» – книга, заставляющая пересмотреть прошлое и услышать биение культуры.

Как монах с инженером не поладили

История, Литература, Рецензии

Повесть Николая Москвина «Гибель Реального» – уникальный литературный памятник, запечатлевший дух эпохи и драматические перемены в обществе начала XX века.