Онлайн-журнал о книгах и библиотечном деле, культуре и науке

Тонкие нити прошлого

Библиотечное дело, Книжные памятники

В фонде Тульской областной научной библиотеки хранятся пособия по рукоделию, выпущенные в 1913 году. Это популярные практические руководства начала XX века, способные вдохновить современных мастериц и помочь им возродить забытые техники рукоделия.

Красота в страданиях: трагичные истории женщин в искусстве. Медуза Горгона

Искусство

Одним из самых известных женских образов в мифологии считается Медуза Горгона. В чём заключалась трагичность её судьбы как персонажа? И почему этот образ так притягивает к себе вдохновлённых творцов?

Будущее библиотек и библиотеки будущего

Библиотечное дело

«Человек перестаёт мыслить, когда перестаёт читать», – писал французский философ. Дени Дидро. В наши дни часто можно слышать, что интернет скоро заменит книги. Но годы идут – а библиотеки всё ещё существуют. Какое будущее ждёт их?

Главные женщины в истории искусства

Литература, Рецензии

Откройте имена великих художниц! Рецензия на книгу Сьюзи Ходж, в которой женщины — главные героини. Анализ и эстетика.

Королева смеха

История, Литература

Надежда Тэффи — мастерица тонкого юмора, иронии и остроумных наблюдений. Рассказываем о её произведении «Моя летопись» и учимся смотреть на жизнь с улыбкой.

Библиотечная история

Библиотечное дело

Эссе победительницы областного конкурса эссе «Вот это находка!» в номинации «Библиотечная история» среди читателей. Рассказ о том, как обычная библиотека может быть чем-то большим, чем просто хранилищем книг.

После его другое лицо скучно и нелюбопытно

Искусство, История

Художники-современники Л. Н. Толстого считали своим долгом запечатлеть русского гения в своём творчестве. Благодаря им многогранная личность писателя раскрывается для нас сегодня полно, объёмно, глубинно.

Педагогическое наследие М. Т. Яблочкова

Библиотечное дело, Книжные памятники, Краеведение

В конце позапрошлого века народные училища Тульской губернии возглавлял Михаил Тихонович Яблочков. После себя он оставил ряд любопытных изданий, предназначенных для педагогов.

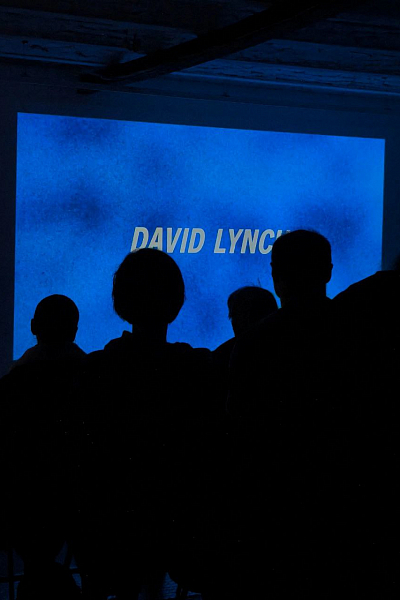

Тула и её киноклубы: краткая история вопроса

Искусство, Краеведение

На 2025 год в Туле действуют несколько киноклубов. А первое объединение киноманов появилось в оружейной столице ещё в начале 1970-х. Разбираемся в истории.

Библиотека немецкого общества в Туле: немного истории

Библиотечное дело, Книжные памятники

В фонде Тульской областной научной библиотеки хранится коллекция изданий XIX – начала XX века на немецком языке, раскрывающая культурные и читательские вкусы немецкоязычной части населения Тульской губернии тех лет.